在一般色彩管理的討論或是文章中,CIE 1931圖是常被拿出來說明的一張圖,通常是提到色域時會用到,但大部份提出者似乎都以為每個人都懂得如何解讀CIE 1931圖上的資訊,事實上這張圖卻變成入門都最討厭的事,所以我就藉著版面把CIE 1931圖做一個簡介。

由於人類感官只能經由實驗的方式進行數值化的動作,經由大量樣本的實驗,由國際照明委員會(CIE)於1931年建立,稱為CIE 1931 XYZ 色彩空間,其最主要的圖示就是CIE 1931圖。這是其中一個最先採用數學方式來定義的色彩空間,同時設計的非常好,所以到目前為止關於色彩學方面的研究都不斷的用它。

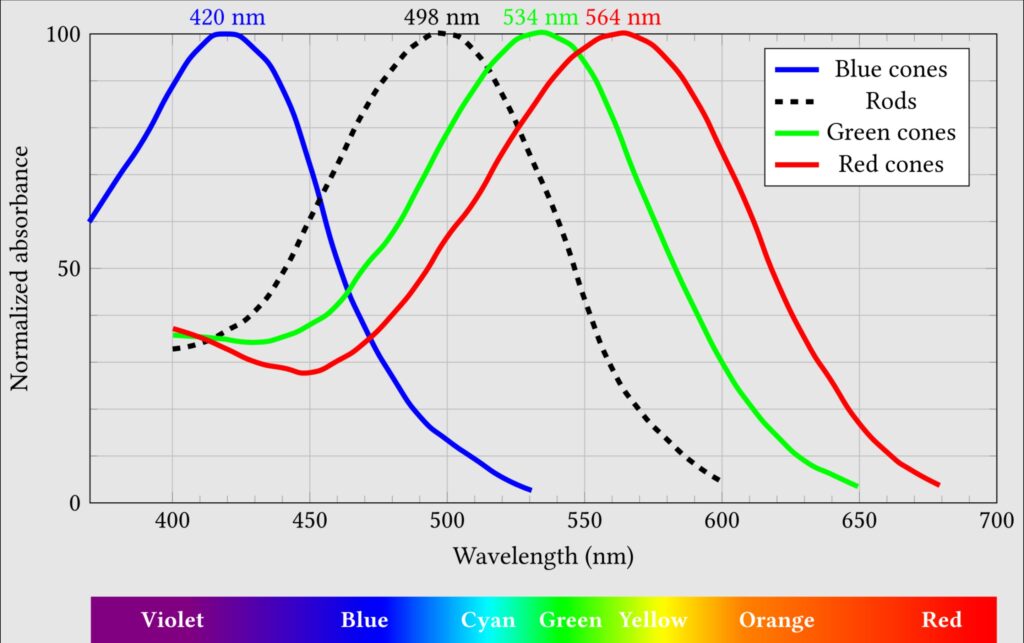

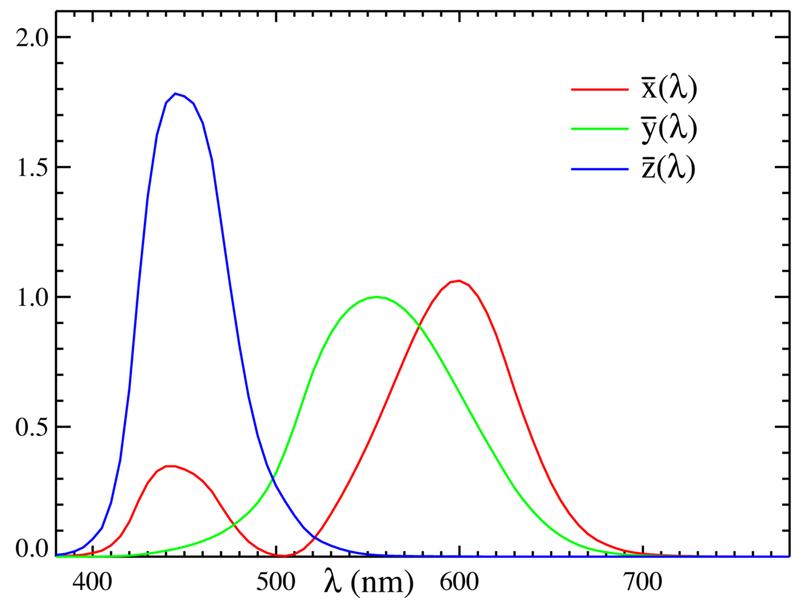

肉眼裏有三種感色的錐狀細胞分別是紅、綠、藍,但它們不是感受到單一波長的純色光,而是一定範圍波長的分佈,大致上的分佈如下圖所示,橫向座標是可見光的波長範圍從380nm~700nm,縱向是強度,三色分別代表三種錐狀細胞:

肉眼將感受到的光譜分佈經由這條反應曲線過濾後,在腦中產生混色的感覺,如果兩個不同的光譜分佈進到腦中混色後產生相同的感覺,人是沒有辦法分辨出它們的不同,舉例來說黃色是可以由紅、綠相混,或是在由太陽光裏過濾出來的純色光,經過適當的匹配成同色時,肉眼是不能分辨的。

但這個曲線在古早年代的技術是沒有辦法量到,於是就有許多對於肉眼反應曲線的模型出現,演變下來就後最常用的就是CIE1931圖。如下圖,它是經由各個不同單波長純色光跟定義的紅、藍、綠三純色光混合的顏色做比對,當人眼分不出差別時,把三純色光的比例記錄下來,然後依據大量的實驗樣本歸納出肉眼的反應曲線。

早期做出來的結果為如下圖CIE 1931 RGB三色配函數

但因為有負值,在計算上不是很方便,後來又用數學的方式轉換成CIE標準色度觀察者 XYZ 曲線,就是CIE 1931圖的計算基準

這條曲線做出來後,我們可以簡單用如下圖的概念來說,任何一個光譜分佈(顏色)進入眼睛後,人的感官都會用這三條曲線做如下的濾波,然後在大腦中產生顏色的感覺。右邊的原始色光,左邊是進入感官後的加權分佈。

而這樣的過程,實際上就是將光譜分佈做如下的數學加權積分,分別產生XYZ(大小有別,一定要大寫)

算式中的Y就是肉眼感受的亮度值然再算出x=X/(X+Y+Z), y=Y/(X+Y+Z),於是計算出CIE 1931圖上的xyY座標,其中Y代表亮度,只要兩種光譜分佈有相同xy的座標,就可以說它們在肉眼看來有相同的顏色。這個運算對沒數學基礎的人可能感覺有點複雜,這點不是很重要,只需要知道人眼看到的色彩經過這一步已經數值化了,看到座標值我們就可以知道它是什麼色彩。把所有單波長代入計算,就會得到下圖,馬蹄形的部份就代表人眼可以看到所有色彩範圍(裏面的顏色僅示意)